外国人如何通过抗战报道中国?

作者李辉:作家,著有《封面中国》等,现居北京。

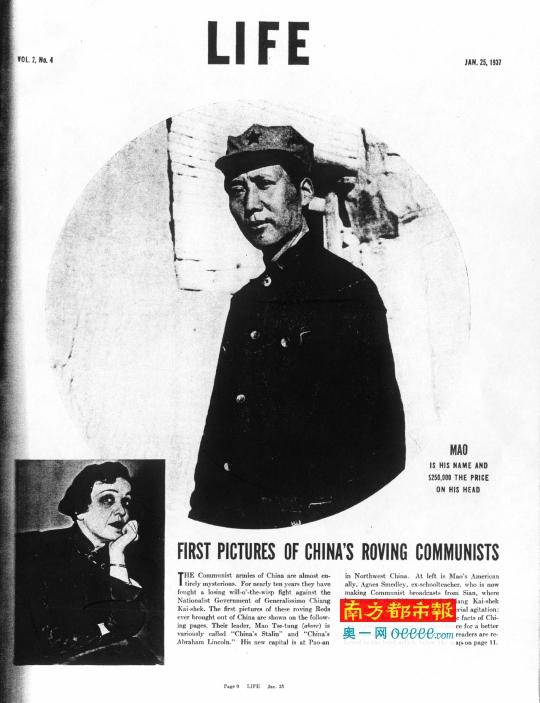

1937年1月《生活》首次发表斯诺拍摄毛泽东红军时代肖像。

我有一个书架,摆放多年收藏的英文原版书,主要与中国相关,作者为外国传教士、探险家、记者、外交官、作家、旅行者等,他们叙述中国亲历,呈现百年演变和生活原貌,将他们眼中的历史景象一一留存,实属难得。

抗日战争爆发之后,中国立即成为世界普遍关注的一个焦点,从历史、文化、地理到战争现场,各类与中国相关的图书相继出版,一时炙手可热。开始,英国曾有相关图书出版,1939年欧洲战争爆发之后,英国忙于战事,条件艰苦,大多作品在美国出版。不过,太平洋战争爆发之后,对日战场由中国大陆移至太平洋,关于中国的书也相对减少,直到1945年开始,渐次增加。

我的收藏十分有限,但是,出版于1937-1945年之间的著作中,颇有一些代表性作品。这些亲临中国现场的外国作者,及时向世界报道中国状况和抗日战争进展。抗战胜利之后,更多的关于亲历中国抗战的回忆录相继出版,但就及时程度和影响力而言,当年与中国抗战行程相生相伴的时效性强的图书,才可谓真正意义的“抗战之书”。

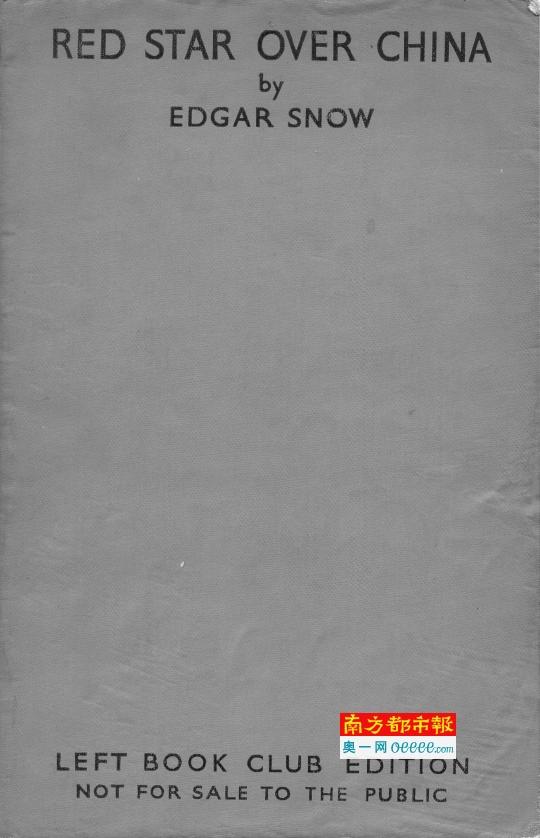

1937年伦敦出版《红星照耀中国》非卖品版。

七十年已然过去,翻阅这些抗战之书,依旧可以感受作者与中国人民难弃难舍的真诚情感,字里行间,依旧可以听到历史回响。

一、《红星照耀中国》(R edS tar O verC hina),埃德加·斯诺(E dgar S now )著,V ictor G ollanczLtd,London,U K,1937 .7

斯诺的《红星照耀中国》,一部最重要的抗战之书最佳时机应运而生。

1936年夏秋之间,在燕京大学新闻系任教的斯诺,冒险走进陕北采访红军和毛泽东等中共领导人,正值抗日统一战线开始酝酿之际。10月,完成了三个多月的陕北秘密之行,斯诺回到北平,带回了大批采访素材,包括他与毛泽东的长谈。斯诺夫人海伦把斯诺带回的胶卷,送到德国相机经销商哈同的照相馆里洗印,接着,斯诺在北平的美国使馆召开新闻发布会,向人们展示他在红色根据地拍摄的这些照片。1936年11月14日上海的《密勒氏评论报》,开始刊登斯诺的《毛泽东访问记》。

二十世纪有不少外国记者来到中国冒险,斯诺的陕北之行,堪称最成功的、最具历史震撼意义的一次冒险。随着他的作品公开发表,曾被国民党宣传为几乎不存在的红军,第一次群体呈现在世界面前。

董乐山先生翻译的《红星照耀中国》,根据1937年7月伦敦维克多·戈兰茨公司的初版本。我收藏的一本,是格兰茨公司出版,但封面注明为“左派俱乐部”出版,并且是非卖品。这本书的衬页上,购书人的签名时间为1937年10月11日。

《红星照耀中国》配有斯诺拍摄的不少照片。其中,他特地选用一张照片,照片上方,共产党的红旗与国民党的党旗一起悬挂,下方站立着两个士兵,一位是红军,一位是国民党士兵。他以此标志国共两党冰释前嫌,建立抗日统一战线,全面抗战,由此展开。

《红星照耀中国》,1938年由美国兰登书屋的出版,从此风靡世界,一版再版,精装本、修订本,我所收藏的版本即有七、八种。

不过,翻阅所有版本,斯诺拍摄的最有名的那幅毛泽东头戴八角帽的肖像,却没有收入书中,令人不解。后来,我写《封面中国》,读斯诺的传记和《时代》周刊创办者鲁斯的传记,才明白其中原因。

鲁斯在《时代》大获成功之后,于1936年岁末创办《生活》大型画刊,1937年1月25日出版的《生活》杂志,从第九页起,用六个页码的篇幅发表了一组照片,标题是《中国漂泊的共产党人的首次亮相》。这些照片的作者,正是斯诺。此时,西安事变爆发还不到两个月。

毛泽东的大幅肖像照片在第九页上发表。在斯诺所有为毛泽东拍摄的照片中,这张头戴八角帽、神情沉着、面容清癯的肖像无疑最为著名。毛泽东喜蓄长发,从来不爱戴帽子,斯诺为拍照,特意将自己头上的八角帽戴在毛泽东头上。拍照时,一位来自美国的医生也在现场,他就是后来长期生活在中国的马海德。1960年,斯诺重访中国时,马海德又回忆到当年情形:“在周围的人里,只有你给毛泽东戴过一顶帽子。那时,他的头发很长,而他又不肯戴帽子。……只有你的那顶帽子还像个军帽。这就是毛泽东的一幅最好的照片由来。多少年来,它出现在书籍、报刊中,现在它被收藏在革命博物馆。”马海德说得不错。斯诺拍摄的这张毛泽东肖像,真的成了经典照片。在“文革”中,它在中国广为印刷发行,各处张贴,家喻户晓。不过,当它第一次与西方读者见面时,《生活》只有这样一个简略说明:“毛是他的名字,他的头值25万美元。”

斯诺的传记作者说,《生活》周刊当年为独家发表这批照片,向斯诺支付了1000美金,在当时这是非常可观的一大笔报酬。鲁斯的新闻敏感与魄力,由此可见一斑。这也可以用来解释,为何《红星照耀中国》一书缺少这张照片。

《生活》在发表斯诺拍摄的这些照片时,配发了另一位也曾到陕北采访过的美国作家史沫特莱的照片,以及她所写的关于西安事变和中国局势的文章“编者按”说:

中国共产党的军队几乎完全是神秘的。将近十年的时间里,他们行踪不定,与蒋介石委员长的国民党政府进行战斗。下面发表的这些关于漂泊的红军的照片,是第一次被带到国外。他们的领导者毛泽东被称作“中国的斯大林”,或者“中国的林肯”。他的新首都在中国西北的保安。左面是毛的一位美国同盟者史沫特莱,她原是一位中学教师,目前正在西安的共产党广播电台工作,那里上个月发生的绑架蒋介石的事件已经结束。(《生活》,1937年1月25日)

毛泽东首次在这家美国的《生活》画刊上亮相,八角帽上的红星,在人们面前闪耀。半年之后,《红星照耀中国》在英国出版。

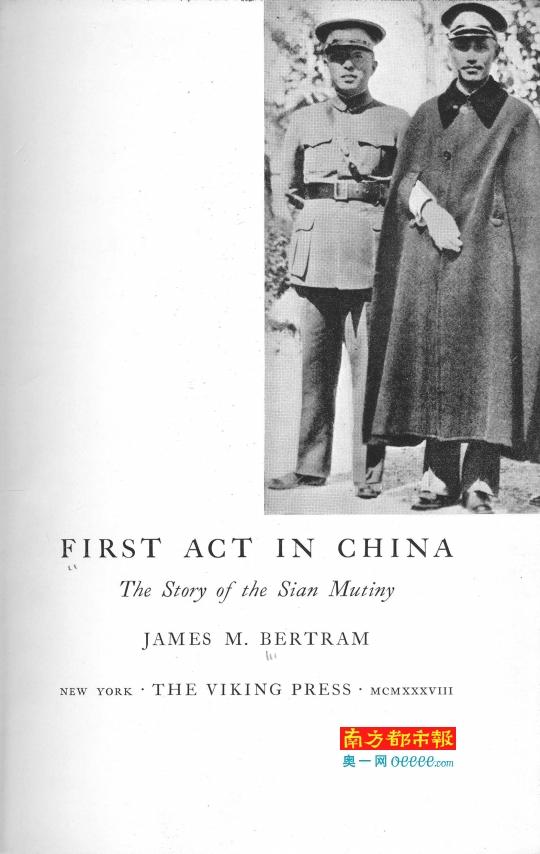

《中国的危机》扉页。

二、《中国的第一次行动:西安事变的故事》(First A ct inC hina:thestoryof thesia n mu tin y),詹姆斯·贝特兰(Ja me sM.B e rtra m)著,T h e V ikin g P re ss,U .S .A,1938 .1

詹姆斯·贝特兰关于西安事变的这本书,中译本书名为《中国的危机》。

贝特兰在新西兰出生,从牛津大学毕业后,1936年以罗兹奖学金的访问学者身份来华,在北平燕京大学学习,同时兼为英国报刊报道中国情况,这一年,他二十六岁。

时间巧合。1936年12月12日,西安事变发生的当天,在北平,正是北洋军阀段祺瑞出殡的日子。斯诺,贝特兰等几位外国记者,对段祺瑞当年执政期间发生的镇压学生的惨案有所了解,因此估计段祺瑞出殡时,学生肯定会上街游行,警察也可能会与之发生冲突。

学生果然上街了!警察果然也与学生发生了冲突!可是,令他们意外的是,北京当局表现出新的态度。贝特兰后来在回忆录中说:

身着皮上衣的“特警”挥动手枪,在狭窄的小巷和胡同里毒打学生,但是没有开枪。五千左右游行示威者因此得以举着横幅标语集结在一起,呼喊口号:“打倒日本帝国主义!”“万众一心,共御外侮!”“中国人不打中国人!”

当天下午,各高校和中学的游行队伍会合在紫禁城北面的景山。他们在那里等着北平市长来同他们讲话。这位长得肥肥胖胖的官员态度和蔼可亲得出人意料之外。他对学生们说,他们可以游行回校,可以唱救亡歌曲,用不着害怕。在华北的街头上,我第一次听到人们公开唱起了“起来”这首节奏雄壮的歌。这本来是一首红军的进行曲(贝特兰有误,应是《义勇军进行曲》——— 引者),是什么事情带来了这种突如其来的解冻呢?(《在中国的岁月》)

现场他们谁能想到,这天清晨发生在西安的张学良兵谏蒋介石一事,石破天惊,迅速地对北京的官方当局产生了影响。晚上,贝特兰从学生那里知道这一消息:“这天夜里,一个学生来找我,带来了一份仓促印出来的印刷品。‘你听说了吗?蒋介石今天清晨在西安被东北军抓起来了。这里传说他已经被杀掉了。’”这令贝特兰为之一震。他急于知道事件的真相,更愿意能赶到西安在现场对事件的进展进行报道。对于一位年轻记者来说,对这样一个震撼世界的事件进行现场报道,无疑是千载难逢的机会。

贝特兰很幸运,他得到斯诺的全力支持。斯诺正忙于撰写《红星照耀中国》一书,他鼓励贝特兰实现西安之行,并且答应贝特兰可以作为他的特约通讯员,通过他向《每日先驱报》发稿。于是,在斯诺的帮助下,贝特兰立即动身前往西安。在西安,他先后采访了张学良、杨虎城将军。同时,他还接替先前抵达西安的史沫特莱女士,志愿在西安电台用英语向外界广播。

贝特兰描述电台现场的情景:

做这个广播工作也很像惊险影片中的场面。我们在漆黑一片的广播电台摸索着走到播音室。在那里,东北军或西北军的哨兵,戴着毛茸茸的皮帽子,皮带上挂着木柄手榴弹,枪上上好了刺刀,看守着贵重的广播设备,防止发生破坏和反革命行为。在真正广播的时候,艾格尼丝(史沫特莱)竭力掩盖她那沙哑的嗓子,因为在上海和香港,人们太熟悉她的声音了。王安娜的声音轻柔,有欧洲味道,而且在行。我则尽力模仿英国广播公司那种不带感情色彩的客观的声调。产生的效果很奇特。我事后了解到,这些从西安发出的广播被所有外国驻华大使馆密切监视着。我们提供的情况被认为大部分符合事实,调子比较温和。但是英国档案有这样一段在提到我的工作时说:“这位男性播音员显然是一个俄国人,因为他采取莫斯科英语新闻节目的风格。他们模仿英国广播公司海外节目的口音,但模仿得不到家。”(《中国的危机》)

贝特兰虽不像史沫特莱那样,亲历西安事变的全过程,但他对北平学生运动的描述,前往西安的沿途见闻,以及在西安亲自介入中国历史的经历与感受,加之后期深入采访,使他成为外国人中全面叙述西安事变的不二人选。

贝特兰的书中,同样有一些重要照片。如扉页选用蒋介石与张学良的合影,杨虎城现场演讲照片,中共出面处理西安事变的周恩来骑在战马上的照片。

书中还有一张贝特兰拍摄的灞桥风景,令人遐想不已。当日灞桥,不知今日是否依旧?(文/李辉)