萧瀚:从法治通往政治

1 “二次革命”是民国政治的一个重要转折点

1913年3月20日晚,上海沪宁车站,正打算乘火车去北京与临时总统袁世凯协商国务的宋教仁遇刺,一颗子弹击中他腰部,22日去世。这就是当时震动全国、余震持续很久的宋案。

宋教仁正装遗照

宋案伊始,舆论矛头指向国民党的政敌,第一嫌疑人是袁世凯,第二是梁启超。任公在3月25日给女儿梁令娴的信中还提及此事,说:“宋氏之死,敌党总疑是政敌之所为,声言必报复,其所指目之人第一为袁,第二则我云。”可见,当时虽然已号称破案(宋教仁去世第二天宋案即告破,袁世凯、国务总理赵秉均、国务秘书洪述祖都是嫌疑人,直接策划嫌疑人应桂馨和赏金枪手武士英并下狱,后者几天内即暴毙,年仅22岁,死因不明),但未必人人相信。然而,国民党此时已一口咬定是袁世凯暗杀了宋教仁。

也是3月25日,孙文从日本回到上海,立刻到黄兴家,与黄兴、陈其美、居正、戴季陶等人商量对策。虽然遭到党内绝大部分重要人物的反对,但孙文仍然执意起兵反袁。经过数月蹉跎,一方面宋案的司法程序一波三折,未能顺利推进——特别法庭成立后,上海地方检察厅5月8日传唤国务总理赵秉均到庭未能如愿,同时作为原沪军都督、国民党首席政治谋杀专家的陈其美,在上海势力极大,袁氏势力对上海鞭长莫及,武士英之死,应桂馨之越狱,陈其美都难辞其嫌(张耀杰先生有史学专著《谁谋杀了宋教仁:政坛悬案背后的党派之争》力证陈其美是宋案第一嫌疑人);另一方面,孙文及其同志筹备军火等物资也已颇有时日,即使在袁世凯政府眼皮底下,依然紧锣密鼓。到7月,终于爆发战争,即所谓“二次革命”,国民党迅速失败后,孙黄陈流亡日本,孙文创建了党员需要向他按指模宣誓效忠的中华革命党,这导致了黄兴终于与他决裂。

“宋案”发生后,孙中山闻讯从日本回国。1913年3月,孙中山与黄兴等人在上海横滨正金银行内商讨反袁问题。

“二次革命”是民国共和走向崩溃的一个重要转折点。在最近几十年的主流史学界,“二次革命”通常都是被作为正面事件对待,直到史学家袁伟时先生等人以一个宪政与法治的视角审视后,包括“二次革命”在内的诸多民国事件应当用何种标准去讨论才成为一个新的问题。袁先生认为应当用宪政的标准,用法治的态度看待民国时期的诸多政治事件,换句话说,既然1913年开始,辛亥革命之后的中国开始建设共和国,那么用共和国的标准和态度来讨论民国时期的政治问题,就是理所当然的。仅仅用帝国时代的权谋术、宫廷权斗,或者仅仅用难以确证的革命家动机而不是他们明确的行为,来讨论民国政治,都可能是言不及义的。

2 没有法治就没有政治

没有基础性的支柱,共和国的大厦不可能建立。后发宪政国家,没有一部成文宪法是不可想象的,不管它产生过程的合法性如何,其内容的正当性都相当重要(非常时期,内容的重要性甚至超过程序的重要性),因为它在很大程度上决定了政府权力的安排是否合理,制度能否比较正常地运行,是保证尽可能少地发生不必要政争、即使发生了政争也能较为顺利解决的关键性要素之一。有了宪法而不遵守,也无法建立共和国的大厦,因此,遵守规则、守法的法治精神也必不可少。政治作为公共事务的处理,没有规则,全凭掌权者一时之好恶,不可能公平、公正,权力不可能正当行使,因此,可以说,没有法治就没有政治。

托克维尔《论美国的民主》曾讨论过美国人解决政治纠纷的方法,他有个著名的论断,在政治学界家喻户晓:“在美国,几乎所有政治问题迟早都要变成司法问题。因此,所有的党派在它们的日常论战中,都要借用司法的概念和语言。大部分公务人员都是或曾经是法学家,所以他们把自己固有的习惯和思想方法都应用到公务活动中去。”这段话可以说是对宪政国家良性和日常政治运行形式非常直观的概括,即一切以法的形式展开,以法治的形式表现政治。

托克维尔《论美国的民主》

作为政治之条件的法治,与政治之间形成某种水乳交融之势,法治通往政治之路并非单向街,法治的成立同样需要一些基本的政治条件,由此,双方构成互动。即便如此,毕竟日常政治生活都是具体的、细节的,在那些既缺乏法治传统,也缺乏政治传统(参见拙作《为什么说中国古代没有政治》)的新兴民主共和国,坚持乃至坚守法治原则显得尤为重要。

辛亥人物沈亦云女士在其《亦云回忆》中,曾述及1913年3月25日晚孙文与黄兴、陈其美等党内同志商量宋案对策的内容,她写道:“在会商宋案对付办法时,大家讨论来讨论去,原则只有两点:用法律起诉,抑用武力再革命?起诉难以有效,显然可知。称兵则有是非成败方面。从是非方面看,袁固不法,国民党不假他途而即用武,是否合法?”(沈亦云《亦云回忆》第82页)

沈亦云和黄郛

这段回忆与其他诸多史料能够相互印证,但当时讨论的焦点更明确清晰。撇开陈其美是宋案最大嫌疑人这最新考证观点不论(其实国民党元老如于右任就曾暗示过是陈其美刺宋,所以这个观点其实并不新),假定当时的革命党人确是真诚地相信袁世凯是宋案主谋,那么这段讨论记述中有个内容对于理解当时革命党人的处境和做法十分有用,即“起诉难以有效”是他们的共识。然而,他们也考虑到起兵造反的合法性问题。对革命党人来讲,法治跟宪政一样,是中国之前闻所未闻之物,现在民国起步,法治原本刚开始,宋案是个刑事案件,刑事司法程序已经开始,要不要承认这个程序,是决定对策的关键。如果承认这个刑事程序,势必要承受可能司法不公的结果;如果不承认,直接起兵,势必要承受破坏法治、破坏宪政、破坏民主政治的骂名。更大的问题,其实是成败问题,除了孙文血脉贲张的冒险狂热,没人在军事上有信心推翻现政权。

当然,正如最后黄兴含泪听从孙文之命起兵,不久即败逃日本流亡。孙文等革命党人亲手参与了民国的缔造,却对法治缺乏信心的同时,缺乏敬畏,即使不相信司法程序会公正处理宋案,至少应当遵循正当程序耗尽原则(合法的制度性救济途径用尽之后,权力显而易见地滥用,结果显失公平,遭受不公者当有反抗权,这是对暴政的正当防卫),以尊重法治、捍卫法治。但以孙文为首的国民党人在宋案问题上,没有这样的意识,他们没有捍卫民国法治的政治德性,也没有作为共和国缔造参与者的荣誉感、责任感,没有主动承担起遵循法治的榜样职责。

黄兴

正是由于“二次革命”这种悍然起兵对法治的践踏,对宪政的破坏,对民主的破坏,使得当时中国政坛的第一大党国民党在几个月之间就被取缔,朝野双方都走向非法治非政治的极化思维和无规则武力斗争的行为方式,再加其他事件(比如国民党控制的国会制宪不公),使得中国宪政与共和刚刚起步就走向崩溃的深渊。

由于法治与政治的相互交融,法治的正常、良性运转,无疑需要基本政治原则的加持,例如人权原则、个体正义原则、正当程序原则、司法独立、法官独立、司法专业化等,这些看似抽象的原则,其实通常都应当在宪法中明文宣示。也只有在这样的政治原则加持下的法治,配以合适的具体规则体系,同时从政者也能遵循这些规则,它才能获得真正的生命力,成为通往政治的桥梁。

从政治角度看,每一起具有政治意义的事都是具体的,都是具体人所为,可以按照一套相对完善的规则体系来评价是非曲直,而这就是法治。有时候,是否遵循一套规则体系行事的意愿,及其强烈程度,要比规则体系本身是否完善更加重要。这么说当然不是否认规则体系成熟度的重要性,毕竟两者相辅相成、互为镶嵌。而是说,即使规则未必全都合理,但由于是共同议定和同意的规则,不是谁强迫谁接受的规则,因此在经过合乎民主与法治程序的修改之前,大家有义务暂时继续遵循它,哪怕各方都可能对其结果不满,这是比法治的具体规则完善度更为本质的法治精神,或者说是法治精神的核心理念,是法治是否能继续保持甚至生死存亡的关键所在。

3 法治是入地千里的政治根系

在宪政体制中,美国的总统制常常被认为不是一个很优越的制度,如英国宪法学家白芝浩(Walter Bagehot)所言,只是因为美国人酷爱法律,才使它能够运转。即便如此,近几十年以来,总统制中过于刚性截然的立法和行政分立原则难以满足日益复杂化的立法与执法的相互协调需要,总统府与国会的相互对峙容易发生联邦政府停摆事件。1976年福特总统任内首次发生政府停摆事件以来,迄今美国已发生过18起类似案例,其中福特任内一起,卡特任内五起,里根任内八起,布什任内一起,克林顿任内二起,奥巴马任内迄今一起。政府停摆这种现象如果出现在新兴民主国家,就会是十分严重的宪政危机,很有可能结果会是内战——就像1917年中国的第一次府院之争。拉丁美洲模仿美国总统制的国家,没有一个成功的案例,墨西哥甚至曾经全盘照抄美国宪法,也不成功。美国联邦政府的停摆是制度不畅时的法治制动,就像玄幻电影里让时间暂停以调整事件方向的幻术,使得制度不至于因其自身零件的锈死或错位而翻车。这当然是法治精神中极了不起的成就。

“二次革命”作为一个失败的政治事件,问题正是出在当时的国民党人缺乏基本的法治理念,也缺乏对共和国的责任感,不明白对共和所应有的基本敬畏,不明白公民德性对于共和国的维系是多么重要。

雅尔塔会议期间,在罗斯福举办的一次宴会上私聊时,丘吉尔说,罗斯福、斯大林和我三个人中,只有我随时会被自己的人民用选票赶下台,我以此为荣。斯大林开玩笑说,首相显然是担心英国不久将来的大选结果。丘吉尔说,我不但不担心,甚至以人民觉得只要有必要就可以撤换政府而自豪。丘吉尔的另一位传记史家马丁·吉尔伯特在《丘吉尔:生活》中记载,丘吉尔曾说过,1945年7月26日保守党败选之后,最初一周是“我一生中最漫长的时光,但我一切都很好”。丘吉尔的私人医生查尔斯.威尔森在回忆录里写到这一段时,也写到了丘吉尔在受到败选打击之后的重生。据丘吉尔另一位传记史家保罗·约翰逊的说法,丘吉尔虽然大权在握,但尊重规则、尊重议会、尊重乔治六世,他的所有命令都有明文记录与明确的针对性发布,即使口头发布的命令也会立即以书面命令补上,这是一个法治观念已经融入血液的掌权者的行为方式。保罗·约翰逊甚至认为,丘吉尔这一与希特勒完全相反的发布命令习惯,在很大程度上是英国赢得二战的重要保证之一,希特勒的命令大量是由秘书代为转达、没有书面文件的口头命令。丘吉尔的严肃习惯获得了部下的敬意,这保证了三军将帅对丘吉尔权威的忠诚与服从,同时又保有作战战术上的自由,而希特勒的习惯则导致了瞎指挥、与将帅们离心离德。这就是法治通往政治,以及破坏法治即破坏政治的两个经典性案例。政治中的法治,就能具体和细节到这样的程度。所谓魔鬼在细节之中,天使也在细节之中。丘吉尔可谓深谙此道,他正是普鲁塔克以来西方共和主义者一直倡导的公民美德的理想人物之一,以至于诺奖委员会在给授予丘吉尔诺贝尔文学奖时,称道其功业是当代凯撒。

丘吉尔、罗斯福和斯大林在1945年雅尔塔会议上的合照。

政治中的法治精神,不但常使得法治得以保存,政治得以幸存,许多时候甚至创造新规则,让法治和政治在追求至善之旅中彼此镶嵌得更深,发出的荣光更灿烂。1783年12月,年仅24岁的小威廉·皮特——前首相查塔姆伯爵老威廉·皮特的儿子,在被乔治三世国王任命为首相时,遭到下院倒阁,艺高胆大的皮特因此要求国王解散议会,提前大选,开创了议会制中与倒阁权相抗衡的首相提议国王(总统)决定的解散议会权,1784年3月,乔治三世解散了议会,新选出的议会投票支持威廉·皮特内阁。这位英国历史上拜相时最年轻的首相小威廉·皮特,也是英国历史上最杰出的首相之一,在首相之位两次任职达18年之久,直到他47岁那年在任内病逝。没有成文宪法的宪政母国英国,正是像小威廉·皮特一样的政治家们在尊重法治精神的前提下维护自身的权力过程中,不断创发新规则,从而成就了一个各方权力安排比较均衡与合理的议会制宪政体制。英国正是一个从法治走向政治的典范国家。

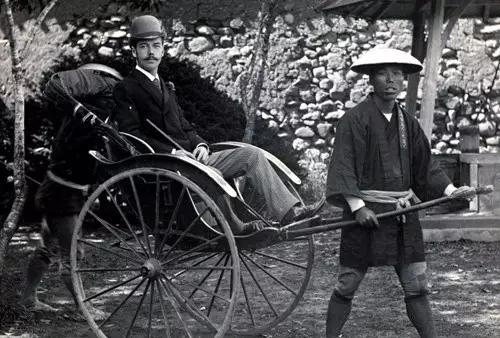

1891年5月11日——明治宪法颁布后两年三个月,日本发生了震惊中外的大津事件。那一天,担任警备的巡查津田三藏用佩剑砍伤到访的俄国皇太子尼古拉·亚历山大,在尼古拉后脑上留下九公分和七公分两道触及头骨的伤口,津田三藏当场被捕。随后,在司法过程中,皇室和行政分支为了平息俄国的愤怒,都给大审院施加压力,要求处死津田三藏,但大审院院长儿岛惟谦均以“司法是独立的,不受政府的支配”为由一次次予以拒绝,最后依照刑法判处津田三藏无期徒刑。出乎日本政府意料的是,俄国方面对于日本遵照法律而不是恣意的判决表示满意。大津事件成为日本司法史上的一盏灯塔,但这样坚守法治精神的案例太少,过不了多久,在军部掌国的铁蹄下,包括司法在内,日本国的一切都淹没在帝国崛起的幻觉中,直奔大东亚地狱而去……

尼古拉皇太子访问长崎市的照片

没有法治,所谓政治,就只是被榨干正义的权渣与诈术,让人望而生畏,更让人望而生厌。法治是入地千里的政治根系,有法治,再孱弱的政治都能日渐茁壮;没有法治,再健硕的政治体也将日渐衰朽,直到死亡。

(作者:萧瀚;编辑:胡子华;编辑过程中文章有删节;文中图片系编者所加;图片来自网络。)

作者简介

萧瀚,20世纪60年代末生人,浙江天台人。本科和硕士分别毕业于华东政法大学和北京大学法学院,曾任中评网执行主编。2004年至今任职中国政法大学法学院副教授,从事宪政以及社会理论方面的研究工作。曾在各种学术期刊以及大众主流媒体上发表过论文、散文、评论等上百篇文章,并在法律出版社出版过著作《法槌十七声》。