张维迎推动政府守规则,林毅夫模糊焦点

一、林毅夫、张维迎的辩风差异

相信林毅夫、张维迎关于产业政策的辩论是为了导向智识进步,就这场辩论就其性质来讲,也是可以导向这样的结果的。有必要考察两人在辩论中的表现。

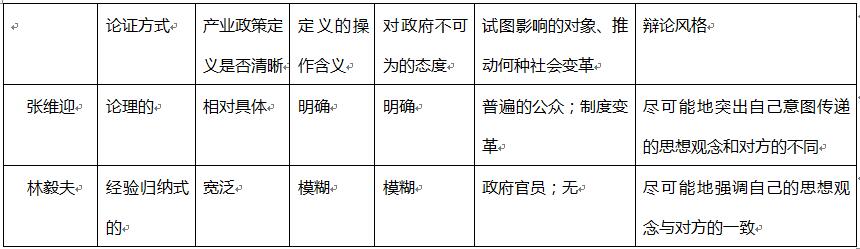

注重智识上的推进的经济学家,和不注重智识推进的人们相比,有如下一些系统性的差异:

第一,前者注重对于事物之间的关联性获得理智上的理解,相反,后者倾向于诉诸偶然的经验结果和归纳推理来进行论证;

第二,前者倾向于尽可能地对所使用的概念在现实中的操作含义加以明确,后者倾向于在非常模糊、宽泛的意义上使用有关概念,以及对所使用概念的操作性含义不加以明确;

第三,前者倾向于明确告诉人们,什么样的做法是不可以的、是必然导向不好的结果的,后者倾向于以“原则上什么都可以”“具体问题具体分析”的风格来论理;

第四,前者更在意自己的思想对于一个社会中的人们的观念意识、制度变革所起的作用,后者更在意自己的主张为当下的权力机构所接受、诉诸的也是即刻的现实的利益。

张维迎和林毅夫的论辩,在上述所有方面,都显示出:张维迎相对于林毅夫,更在意智识上的推进,而林毅夫,则刚好相反,他更愿意通过一系列的策略,使得张维迎意图实现的智识上的推进,被模糊掉、被消解掉。这也是为什么两人辩论风格会有这样的差异:张维迎特别在意强调他和林毅夫的不同,而林毅夫,则刚好相反,更愿意强调张维迎和他的一致之处。

二、焦点:赞同法治、规则,还是赞同权力任性?

张维迎认为认为产业政策是披着马甲的计划经济,他旗帜鲜明地反对行政权力相机干预经济,主张政府应遵从法治规则。林毅夫对此应该明确表态:要么证明中国目前的产业政策从规划、制定到实施不是行政权力的任意干预、而是符合法治规则的,要么承认张维迎反对的情况确实存在。林毅夫应先搞清这一点,再来谈是否存在符合法治规则的产业政策。

当然,林毅夫也可能这样认为:尽管产业政策不符合法治规则,但结果是好的。如果他明确这样说,那么大家起码明白他是支持“只要结果是好的,行政权力可以任性”的。对至关重要的法治、规则问题,林毅夫应该明确表述,而不是含含糊糊。(林毅夫关于对第一个吃螃蟹者进行补偿等主张,应该是指行政权力相机确定补偿对象。因为,假如外部性补偿是普遍进行的,那也就谈不上补偿第一个吃螃蟹者。)

就中国现实而言,张维迎清晰表达他所反对的事情,直指现实的制度改革:如果承认目前中国的产业政策基本上都是行政权力相机决定的,那么,经济学家首先就应该是对现实的产业政策制定的一系列的制度安排进行审视,推动改革,使之进入法治的、规则之治的轨道。

现在有太多的因素混杂进来倾向于将张维迎意图推进的智识给模糊掉、消解掉。产业政策这个概念本身在不同的人那里有不同的使用,这是一个原因。另外的原因是,人们总是不自觉地试图在一个论辩中各种层次的问题搅合在一起。例如,虽然张维迎对于政府不能做的事情是非常明确的,但是,对于政府要怎样做才会有助于经济系统的运作,我个人认为不是他此时辩论要阐述的重点。不是说后者就不重要,但是,至少后者应该在对于“什么是政府不可以做的”达成共识的基础上再来推进。

当然,这也要求张维迎自觉地聚焦于他想要推动的智识进步,精准、明确地表达他对“基于政府行政权力相机性运用的产业政策”的反对态度,这有助于大家聚焦讨论。不能把过多的话题牵扯进来,这会使得他最想推进的那一点点的智识无法实现。

例如,当林毅夫说“产业政策既有成功的也有失败的”,其实是模糊了辩论的焦点,张维迎应该不要跟他纠结这个话题。因为,缺乏法治规则、行政权力任性才是首先要检讨的,产业政策的结果乃是次要问题。没有人不喜欢成功的结果,但问题在于,政府做事情的方式是否可以不受法治的规则的约束?是否可以用目的的正当性来为政府不受约束地使用权力辩护?

现实中,人们陷在体制问题中不能摆脱,往往和智识进步的推进乏力有关。今天经济学理论本来就很混乱,加上现实的复杂性,这更是使得一点点的智识上的推进都变得无比的困难。如何能够从某个可以开始的点开始,使得讨论形成共识,使得现实中的制度改革的方向也形成共识,这对于中国社会来讲,善莫大焉。林张的辩论,正是因为张维迎一方无惧各种的指责其“极端”“不现实”的声音,才有可能变成一场可能推进智识的辩论。到底是把这场辩论视为一场话语的喧嚣,视为秀“理论肌肉”、秀自己的聪明的机会,还是视为一个可能对有关问题的理解有所增进、对有关国家机构做事情的方式有所触动的辩论,这需要林张两方、以及有关评论者对于“一次聚焦一个问题、一次达成一点智识上的共识”的自觉。

三、不要把现实理解成现实合理性

关于智识上的推进的重要性,人们如果不能深刻地理解,反而把它误解成“不具有现实性” “不接地气”。按照这种思维,囚禁在当下坏的制度格局中,这就叫现实、接地气。这属于没有经过训练的思维对于何为“现实性”的误解。真正的现实性,是指“符合事情的内在要求的做法”,现实性不是指合当下的现实,而是指从当下开始在正确的方向上进行点滴的积累,包括思想意识的改变,逐渐到对于现有的制度的改革。在乎当下的“现实性”的人,合适的角色是政客,而不是知识分子。后者,应该承担的社会角色是“推进智识上的增进”,如果不这样,所有人都陷入到当权者的位置来考虑问题,这对于社会来讲,其实是在做反社会的事情,在智识上也是反智的。知识分子做知识分子应该做的事情,把需要的策略权宜留给当政者,这是一个社会应该的分工格局。

那些把现实性理解成“合当下的现实”的人,如果自己都对有关的制度格局产生的后果并不满意、也时常抱怨,那么,如此理解现实性相当于作茧自缚。从另外一个角度讲,知识分子如果不是着眼于点滴的智的推进,而是着眼于具体的特定的经验结果,这与教授成功学的骗子没有什么两样——逻辑上讲,世界上就不可能存在直接保证特定的好的结果的灵丹妙药,知识分子能够做的,也只能是让一个社会中的人们对于什么是错误的思想观念、什么是基于这样的观念的坏的制度安排有所自觉,并逐渐地推动制度变革。对于具体的好的经验结果予以承诺的知识分子,其实是欺世盗名的骗子,但是,在政客那里、在对有灵丹妙药可以保证好的结果抱有不切实际的期许的民众那里,这样的欺世盗名的骗子恰恰会被认为更现实、更接地气。这样的逆淘汰机制下,知识分子都争做这样的骗子;政客一次次让民众失望,大家大不了一次次地换政客,而隐藏在政客背后的、为这样的政客提供智识支持的知识分子,却不被识别,被冠以“更现实”之名。这真是智商税啊。

当然,指望外部的力量能够直接一次性地造就可欲的结果,这有深刻的心理机制。但凡我们不是有意识地遏制这种本能,我们就会陷入到这种心理状态。知识分子可怕的地方就在于,他有意无意地迎合大众、也迎合政客的这种心理需求。并且,他还貌似有理论支持。这就比那种赤裸裸的成功学更具有欺骗性。而如果你还要进入到对他的理论的批判,水又被搅得更混了——而水搅浑的结果,更导致和人们本能的心理倾向更为吻合的政策主张会被认可。

人们对于指望外部力量直接保证可欲的结果的心理、政客对于民众心理的迎合、以及暗中就是迎合这样的心理的、看起来还有理论支持的政策主张,这三大因素,都给点滴的智识上的推进造成了极大的障碍。心急的人,哪等得了未来、哪会在乎只可能在未来——我们可能此生都不再了的未来——才可能“变现”的当下点滴的积累。他们等不了。他们就要在现在可以给出的结果。一代代的人都要这种结果,一代代的政客都这么给承诺、一代代的理论家都提供这样的支持这种性质的政策的理论。长久的后果就是,民众对于政治改革、政治家的承诺越来越失望。本应致力于推进智识增进的知识分子,在这个大潮流中,自己到底扮演了什么样的角色,这真是需要检讨的。