中国大地只剩“农村”没有“乡村”

【编者按】“中华文明之所以传承数千年不曾中断是因为它的根还在乡村,上层把儒学当成治国工具,知识分子把儒学当成一种朝上的学问的时候,农民在老老实实地按照儒学过日子。一个朝代去了一个朝代来了,改朝换代是上层的事,不足以改变乡村。农民该怎么生活还是怎么生活,那是中国人的乡村”9月21日,著名作家刘亮程和乡土文学作家梁鸿做客腾讯思享会,解读如何理解中国农村,如何理解乡村文学。刘亮程认为乡村中活着的国学才是真正的中国传统文化的根。他在菜籽沟设立国学书院,便是为了让大家看看什么是被我们过成生活的国学。以下为现场部分实录:

《一个人的村庄》:如何照料和看守只剩下自己的世界

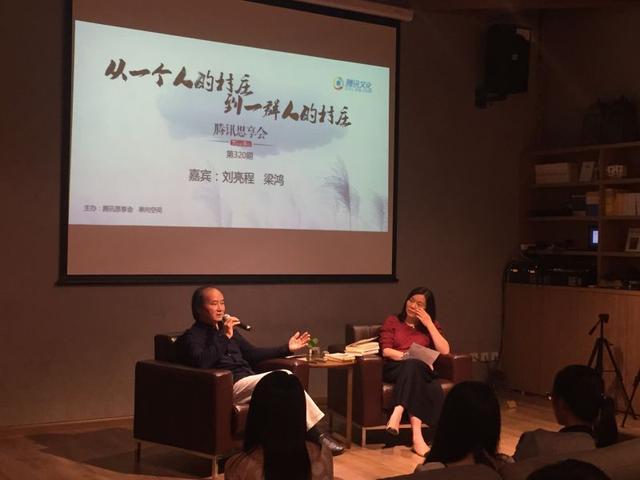

刘亮程、梁鸿在活动现场

梁鸿(作家,中国人民大学教授):这期腾讯思享会主题非常有意思:“从一个人的村庄到一群人的村庄”。主题中有非常鲜明的信息,首先当然是刘老师的作品《一个人的村庄》,后来有《在新疆》、《虚土》,又有《凿空》,都是非常好的作品。但是“一群人的村庄”非常有意思,对于作家而言首先是一个人的村庄,因为是作家是一个人的创造,说起“一群人的村庄”需要谈一谈刘老师这几年做的事情:不单单是作家,还是书院的创始人。他不仅写了《一个人的村庄》,还做了“一群人的村庄”。所以从他的书院谈起,从他这几年做的事情谈起,谈谈怎么样来建构一群人的村庄,怎么样让村庄变成文化的绿洲、基地和具有某种实践或者乌托邦的地方。

刘亮程(著名作家):谢谢梁鸿老师,也感谢大家这么晚和我们一起度过这样的时刻。二十多年前我写过一部在后来影响比较大的书,叫《一个人的村庄》。这本书最初不是散文集而是一部小说,我是抱着写一部小说的构想写作。小说主人公是我,有一天早上醒来看到一个村庄的人全走了,他们走的时候没有通知我,一个夜晚全部搬走了,剩下我一个人开始收拾空荡荡的村子。一家一家开着窗户,院子里零乱无比,就这样一个留守下来的人开始照顾整个村庄,把空无人烟的院子收拾出来。因为他总是期待村民能够回来,他作为村庄唯一的看守者要把每家每户的院子交给人家。《一个人的村庄》最早是这样构想的,结果后来写成了散文,写成了有第一人称的“我”,还有那么多的动物、植物以及那么多人的村庄,但原始核确实是一个人的村庄,一个人如何照料和看守这个只剩下自己的世界,这是这本书写作的原态。

山水国画传达了人与自然的关系格局

新疆菜籽沟

我没想到的是,多少年之后,我真的会遇见一个几乎快没有人的村庄,这个村庄在新疆木垒县的菜籽沟。前年,也是这个季节,我沿着天山寻找那些老村庄,因为到我这个年龄总想找一些旧的东西和一些似曾相识的、跟过去有联系的东西。走着走着一拐弯到了小山村,风景非常优美,丘陵地带,人住在小河边,屋后有麦田,一条泉水河弯弯曲曲绕过村庄,村庄无论从哪个角度看都是山水国画的格局。千年传递的山水国画跟我们传达了人跟自然的关系格局是亘古不破的,人在自然的角上安然地住,那就是生活。

但是那里的村庄,我们了解到的情况是400多户人家有200多户迁走了,我们看到的不是有人烟的村庄,而是大部分房子空着、锁着,窗户半掩着或者开着,院子里长满了荒草,成熟的果子落在地上没有人捡。只有个别的院子里住着一两个老人,看着我们来了,推开门,远远地望着。村子里看不到小孩、看不到年轻人。我们还碰到了拆迁(不是现在的强制性拆迁),是那户已经走掉的人家把旧院子以几千块钱价格卖给了别人。拆迁者用汽车把一个家园拆成一车烂木头拉走了,这一堆烂木头都值几千块钱。你想,延续百年或者数十年的几代人的一家,人走光,房子被卖掉,最后变成一堆烂木头,木头变成废墟,这是一个家的最终结果。

保护老院子运动

我们了解到有许许多多这样的老院子空着,也即将面临被拆除的危险。那个村庄的建筑都是从清代、民国到上世纪八、九十年代的没有被新农村改造过的老院子,我们觉得非常可惜,所以马上回去跟县上汇报,申请将村庄交给我们打理。怎么打理?先收购这些空闲的老院子、旧房子,保护起来,以后干什么再说。很快我们在村子里收购了几十个老院子。但我们一下去,村里的院子就开始涨价,从几千块钱瞬间涨到几万块钱。我们收了很多老院子,最后一看发现全是危房,其实也就值几千块钱。

菜籽沟厂房 图源网络

我们收的最大的院子是村子里上世纪60年代建的老学校,十几年前废弃了,有五十多亩的占地。后来我们拓展到一百亩地,把老院子收拾出来,做了一个国学书院,叫木垒书院,我自己当院长,是自己任命的。我们还号召了几十个艺术家入村,把收购的老房子让艺术家认领,做工作室兼养老。这些院子长满了老果树、老杏树,很多东西都是老的,只有艺术家喜欢这些老的东西,交给艺术家是放心的,这也是我们选择艺术家的原因。如果交给商人,过一段时间很可能就会变成一个新院子。几十个艺术家进入后,我们在村子里成立了一个组织,叫菜籽沟艺术家村落,我当村长,也是我自己任命的,没经过选举。然后又任命村里的村支书当我的副村长,这样他就归我管,我们的一些想法可以实施下去。

第一年我们给村里争取了一千万的资金做旧房保护,结果这些资金是按照抗震资金拨下来的款,政府对抗震有要求,必须把墙和门窗换成防震的材质。但那种老房子,门窗一换的话,瞬间就被破坏了它们的价值。去年换了一部分,后来终止了。有部分资金可能到达了某个村庄和某个地方,有些则出于一种好意干了“坏事”,因为不知道留下什么,不知道什么东西是珍贵的,什么东西是再不会有的。

几十个艺术家进入后,以自己的方式改造老院子,我们也参与规则制定,告诉艺术家也告诉村民这个村庄的价值是什么。这个村庄之所以被我们选中,以后也会被别人看重,就是因为中国乡村经历了那么多年的改造,又经历了新农村运动,像菜籽沟这样的老村庄已经很少很少了。这个村庄还保留着我们祖先居住过的活态环境,还把前人家园的原貌保留在土地上,这是它的价值。

因为我们的进入,很多农民回来了,有的本来把房子卖给我们又不卖了,说卖便宜了,现在我们在处理这些事情。有些农民回来是把自己家的老院子收拾出来开始做农家乐。一旦村民需要我们艺术家出主意时,我们就会去引导人家怎么样收拾院子,怎么样不要把你家园里的原始文化信息给破坏。

儒家文化指导着传统中国家庭的生活

菜籽沟一景 图源网络

什么叫原始文化信息?乡村一户人家的“家”,承载了古人生活的所有设备和一种生活文化理念,一进门,门旁边肯定是狗窝,狗必须要在那儿看门,狗旁边有鸡圈,鸡圈旁边还有羊圈、猪圈,这些是狗看的。然后是人住的地方,人不需要狗看,这个狗也知道。一个家庭,推开屋门光看院子就可以看出这是中国人的家,是生活了千年的祖先的家,是人和万物共处的家,生活其中多么温暖。那些孩子一代一代听着鸡鸣狗吠长大,又听着鸡鸣狗吠离开这个世界,这是乡村世界。进入家里,抬头看房门大梁,每一根木头、每一间房子全是我们的文化理念,儒文化指导着这个家庭,让他们怎么生活。

我们让农民把这种东西保留着,以后做什么都是有价值的。不要把城市的垃圾轻易地引入到你的家里面去,因为农民一冲动,就会把廉价的彩钢板全部弄进来。我们尝试着扶持了几户农家,让他们花最少的钱,用他们认为家里最不值钱的东西做出最有价值的东西,收拾出来接待游客。以前这个村庄几乎被人遗忘,几乎要拆完了,我们去做了一年,现在游客非常之多。

农民通过几千年的实践把国学过成了日常

我们收拾最大的院子就是国学书院,为什么要在村里做国学书院?在村子里研究什么?这是因为我们在村里逐渐发现中国国学在乡村。中国农民通过几千年的实践,早已把国学、儒学过成了自己的平常之路。我们上层研究国学的时候,把国学当成一种学问一代一代去做的时候,他们早已经过上了国学的生活,融入每个人的心中。你可以看到儒家文化对这个家园的影响完备得很。我们也想在村里设一个国学书院,让大家看看什么是被我们过成生活的国学,这才是真正的中国传统文化的根。

木垒书院内景 图源网络

中华文明之所以传承数千年不曾中断是因为它的根还在乡村,上层把儒学当成治国工具,知识分子把儒学当成一种朝上的学问的时候,农民在老老实实地按照儒学过日子。一个朝代去了一个朝代来了,改朝换代是上层的事,不足以改变乡村。朝代去了,农民该怎么生活还是怎么生活,那是中国人的乡村。我们所有的文化可能都还活态地在乡村中存在着,这才是希望。一个村庄即使走了一半人,最后剩下一户人,这户人过的还是儒文化的日子,不是别的日子,这是文化的希望。

仔细考察乡村,看他们的生活时其实就是看到一种传统文化的希望。大家都在唱衰中国乡村,甚至认为中国乡村文化从根本上已经幻灭,这种意见很多。但我考察的乡村不是这样的,至少我居住的村庄中和我考察的河西走廊很多村庄,尽管人少了,好多习俗不在了,但每家每户活生生的日子还在,儒文化或者国学留给我们的精髓东西还在他们身上,这才是活的国学,是农民一日日地过成他们平常生活的国学。

只有在乡村才可以找到人在天地间生活的存在感

那么我们在书院做什么?一方面给农民教现代文化性的知识,另一方面我们从农民身上学一些东西。有些真的是人家在生活中保留的比我们知识中保留得还多,只是我们不知道而已。我这个年龄希望找一个地方养老,菜籽沟就是我选择的一个养老的地方。记得我刚去的时候,每天拿一个本子,画盖房子的设计图,让工人去盖,村民不知道我要干什么,有一个老大爷把我也称为老人家(看着我比他老),说老人家,你这么大年龄了,还在这里来创业(现场笑)。我非常羞愧,我说老人家我不是来创业的,我跟这些艺术家都是来这个村子跟你们一起过日子的。他非常不理解,说“村里哪有日子,到这里来过日子”。

但从我的内心,确实需要一个地方过一种日子,那种日子可以让我想起我的祖先曾经过过的日子,住在一个安安静静的地方。我是听着鸡鸣狗吠长大的,又在城市听了那么多年的噪杂之声,在我老年的时候,我希望让我的耳朵清静一回,还能听到我小时候听到的声音,我希望坐在墙根晒晒太阳到中午,然后到另外一个墙根晒晒太阳到下午,希望月亮出来的时候我能看见,太阳升起的时候就在我家的东边,落下的时候就在我家的西边。我希望找到这样一种我小时候曾经有过的人在天地间生活的存在感,这种存在感只有在乡村才可以找到。这样的田园之家,这样一个人和万物共居的家,这样一个把身体和行为存放进去而且安然老去的家,我认为它在人类的第一家园而不在第二家园,这个第一家园就是乡村。

快速的城市化把文化体系扔在废墟中

我们现在对待乡村是一种非常简单粗暴的方式,用速度的阀门人为地把第一家园抛在乡下,去建造第二家园,或者让第一家园的人人为地向第二家园靠拢。中国城市化速度太快,没有来得及准备和搬家。现在这个搬家是当我们把乡村毁掉,去建一个城镇的时候,其实我们把全部的文化体系扔在废墟中,我们没有能力把文化搬过来。

但我们的身体和心灵确实需要第一家园的安慰,当我们老的时候,可能是希望过一种我父亲母亲、爷爷奶奶老了的时候过的生活,回到他们那儿去,回到他们的那种地久天长的情怀里去,那种慢慢地在自己熟悉的事物中掉光牙齿、花白头发,微笑地看着一早一晚的阳光洒脸上,从窗户看到星空、看到云朵,看到一种天上的召唤,然后安安静静地离开这个世界。离开了也不会走远,因为祖坟就在房后面,祖先就在土里。这样的一种生活是我认为的一种人的生活,一种带着自己的情怀、尊严和宗教的生活,我希望能够过这样的生活。这种生活被我在《一个人的村庄》里构建过,那是一种文学情怀的想象,我也希望能够在现实的土地上尝试着过这样的生活,我知道即使到了一个村庄里,真正的乡村生活仍然遥远。

现在中国大地上只剩下“农村”没有“乡村”

中国已经不存在乡村了,现在中国大地上只有农村。乡村社会是古人建立起来的一种文化存在,是我们的古人通过诗经、山水画、唐宋诗词构建出来的人文居所。唐宋诗词之后,中国只剩下农村了,尤其解放以后这三十年的改革开放,加上新农村建设,乡村早已经不复存在了,现在在中国大地上存在的只是农村。

农村仅仅只是一个产粮食的地方,养猪的地方,养羊的地方,有多余的土地可以让我们侵占的地方,我们有不好的东西可以往农村倾倒的地方,就是这样的地方。但即使是这样的地方,它仍然在自然中在某个角落、某户人家、某个不为我们所知道的山沟里保留着类似于乡村的地方,在村民的心中,遗存着祖先对山水、对今生来世完整的理念和情怀,这些都需要我们去寻找。谢谢。(腾讯文化陈菲 编辑整理)